第二章 中醫(yī)學(xué)基本理論與診治特色 第一節(jié) 古代哲學(xué)指導(dǎo)的思想方法

《中國古代醫(yī)藥衛(wèi)生》

古人說:一個秀才,,半個醫(yī),。可現(xiàn)代的青年知識分子并非能很容易地學(xué)進(jìn)中醫(yī)的,。這是因為現(xiàn)在的知識結(jié)構(gòu)較古代已發(fā)生了巨大的變化,。中醫(yī)學(xué)理論是基于我國古代哲學(xué)理論發(fā)生和發(fā)展的,它與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)是截然不同的兩種學(xué)術(shù)思想體系,。

春秋,、戰(zhàn)國時代,由于社會生產(chǎn)力的迅速發(fā)展,,社會發(fā)生了巨大變革,,正由奴隸制向封建制過渡。學(xué)術(shù)界也出現(xiàn)了“諸子蜂起,,百家爭鳴”的空前活躍局面,。我國的醫(yī)學(xué)吸取了各學(xué)派哲學(xué)思想中確能指導(dǎo)醫(yī)療實踐的合理部分,形成了具有樸素的唯物論和自發(fā)的辯證法的中醫(yī)理論體系,,推動了自身的發(fā)展?,F(xiàn)在我們就看一看古代哲學(xué)對中醫(yī)理論的重要影響。

(1)陰陽學(xué)說

傳說伏羲氏“定天地,,分陰陽”,。其實陰陽概念引起學(xué)術(shù)界高度重視,且不斷深化,、引申,,當(dāng)歸功于儒家的經(jīng)典《周易》。該書一般認(rèn)為是殷末周初之作,。它本來是古代卜筮之書,,但古代學(xué)者卻從中提煉出“陰陽”這一樸素的辯證法思想,用于解釋自然界萬物變化的一般規(guī)律,。甚至在戰(zhàn)國時期還形成了“陰陽家”這一學(xué)術(shù)派別,。醫(yī)學(xué)自然地也把“陰陽”作為基本概念吸收進(jìn)來了,。因此中醫(yī)學(xué)者歷來非常重視《易經(jīng)》,直到清代,,醫(yī)學(xué)界還有“不知《易》者,,不可為太醫(yī)”的誡訓(xùn)。

揭開神秘的面紗,,用現(xiàn)代語言解釋“陰陽”的奧妙,,不難體會出它樸素辯證法的思想真諦,所以現(xiàn)代人也是完全可以接受的,。

籠統(tǒng)地說,,易學(xué)認(rèn)為,陰和陽是事物的兩種屬性,,脫離了具體的事物,也就無從談陰和陽,。陰和陽是事物相互對立,、相互依存的兩個方面,如動與靜,、升與降,、外與內(nèi)、熱與寒,、用與體,、亢進(jìn)與衰退等等,前者屬陽;后者屬陰,。自然界一切事物都可以分為陰和陽兩個方面,。每一方面又可再分陰陽,如此分析,,無窮無盡,。如《內(nèi)經(jīng)》舉例說:“陰中有陰,陽中有陽,。平旦至日中,,天之陽,陽中之陽也;日中至黃昏,,天之陽,,陽中之陰也;合夜至雞鳴,天之陰,,陰中之陰也;雞鳴至平旦,,天之陰,陰中之陽也,?!痹偃缥迮K:“背為陽,,陽中之陽,心也;背為陽,,陽中之陰,,肺也;腹為陰,陰中之陰,,腎也;腹為陰,,陰中之陽,肝也;腹為陰,,陰中之至陰,,脾也?!比梭w以體表為陽,,體內(nèi)為陰;背為陽,腹為陰;六腑(膽,、胃,、大腸、小腸,、三焦,、膀胱)為陽,五臟(肝,、心,、脾、肺,、腎)為陰;臟腑的功能為陽,,臟腑的質(zhì)體為陰。

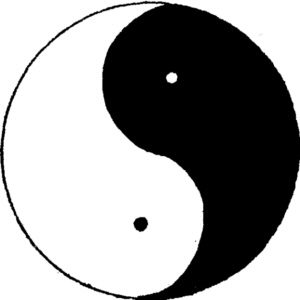

太極圖形象地表現(xiàn)了陰陽互根,、對立的意義,。黑色代表陰,白色代表陽,,二者統(tǒng)一在一體中相互轉(zhuǎn)化,,黑點(diǎn)表示陰為陽之根;白點(diǎn)表示陽為陰之根。

太極圖

中醫(yī)學(xué)認(rèn)為機(jī)體只有陰陽平衡協(xié)調(diào),,才能維系正常的生命活動,,反之則生疾病,甚至導(dǎo)致生命活動終止,。所以《素問·生氣通天論》說:“陰平陽秘,,精神乃治;陰陽離決,精氣乃絕?!?/p>

中醫(yī)診斷疾病,,抓住陰、陽,、表,、里、寒,、熱,、虛、實八個字,,即“八綱辨證”,,其中陰和陽為總綱,即表,、熱,、實歸屬于陽證;里、寒,、虛歸屬于陰證,。當(dāng)然這僅就其原則上的屬性而言,也就是診斷時分析病情最基本的依據(jù),。而實際上每個患者的臨床表現(xiàn)要復(fù)雜得多,不可能如此單純,,常常是對立的兩方面交錯出現(xiàn),,這就體現(xiàn)出前面所講的陰或陽中又有陰、陽的思想,。因此對病情分析越客觀,、細(xì)致,那么診斷也就越準(zhǔn)確,,制定的治療方案也越與病情吻合,。

中醫(yī)治療疾病是以調(diào)治陰陽,使其恢復(fù)平衡,,即以“陰平陽秘”為目的,。隨之中藥的性、味,、功用也分為兩大類,,如辛、甘,、淡味,,性溫?zé)帷⒃锪摇⑸⒌乃幬飳訇?酸,、苦,、咸味,性寒涼,、滋潤,、降斂的藥物屬陰。由此可見陰陽學(xué)說貫穿于中醫(yī)的生理,、病理,、辨證、藥性,、治療等各個方面,。

(2)五行學(xué)說

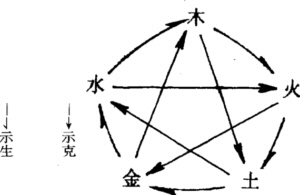

有關(guān)“五行”最早的文字記載,見于儒家的經(jīng)典《尚書》,。大約春秋時代,,用五行解釋事物已很盛行。于是古代醫(yī)學(xué)家也把五行學(xué)說滲入到醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,。五行學(xué)說把自然界一切事物用五種屬性來歸類,,用以概括它們的性質(zhì),說明它們之間的聯(lián)系,。凡生發(fā)的屬木;炎上的屬火;長養(yǎng)的屬土;堅勁的屬金;寒而下行的屬水,。他們以木、火,、土,、金、水,、木的順序相生;按木,、土、水,、火,、金、木的順序相克,。這種相互資生,、相互制約的不息運(yùn)動,推動了事物的發(fā)展,,所以稱之為“五行”或“五?!薄?/p>

以五臟為例,,肝,、心,、脾、肺,、腎,,依次屬木、火,、土,、金、水,。如肝屬木,,功能主調(diào)暢全身氣機(jī),像木的生發(fā)條達(dá)之象,。五臟的相生關(guān)系中,,如“水生木”,指的是腎強(qiáng)精充則可以涵養(yǎng)肝臟,。五臟的相克關(guān)系,,即相互的制約關(guān)系,如肺氣清肅下降,,可以抑制肝陽的上亢,,即“金克木”。以此類推,。關(guān)于五行相克的規(guī)律,,嚴(yán)格地分,凡屬生理上制約的現(xiàn)象,,稱為“克”;若成為過分的制約和排斥的反常變化,,如一臟偏亢,導(dǎo)致另一臟偏虛的病理現(xiàn)象,,則稱為“乘”。還有“反克”現(xiàn)象,,即本臟虛弱,,其應(yīng)克之臟反而克本臟,這種情況稱為“侮”,,或稱“反侮”,。五臟在生理上、病理上均循著相生,、相克的規(guī)律互為影響,,這就構(gòu)成了生理上的充分協(xié)調(diào)和病理上的錯綜復(fù)雜的局面。

五行關(guān)系示意圖

運(yùn)用五行學(xué)說在治療學(xué)上,,其內(nèi)容也是極其豐富的,。如治療肝病,應(yīng)注意同時健脾,這是預(yù)防肝病傳脾;又如用補(bǔ)腎的方法調(diào)治肝虛之病,,就是運(yùn)用“水生木”的理論等等,。同時藥物的五味也歸屬于五行。如酸味藥入肝經(jīng),,甘味藥入脾經(jīng)等,,故五行學(xué)說也指導(dǎo)著用藥規(guī)律。

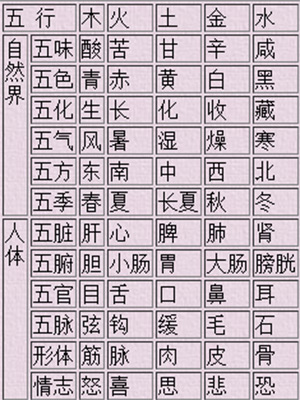

五行所屬表

五行學(xué)說不但把人體各組織器官聯(lián)絡(luò)成一個恒動的整體,,而且把人體與自然界各種物質(zhì),、生物、季節(jié),、時間,、方位、氣候,、自然現(xiàn)象,、致病因素等,也形成了有機(jī)的聯(lián)系,。所以說五行學(xué)說的運(yùn)用是中醫(yī)學(xué)“天人統(tǒng)一觀”的充分體現(xiàn),。

- 標(biāo)簽: